Severiano de Heredia, le maire noir de Paris. De la Havane à Paris, une mémoire retrouvée

C’est le 20 juin 2025, au 15 rue de Seine, dans l’atmosphère feutrée et lumineuse de la Galerie Dagoma-Harty, que le nom de “Severiano de Heredia” est revenu pour la première fois aux oreilles de nombreux visiteurs. Nous sommes au vernissage de l’exposition Corps de mémoire de M’Barek Bouhchichi. Parmi les portraits de l’expo, se trouvent entre autres les visages de Suzanne Césaire, Eugénie Éboué-Tell, Louisy Mathieu, Blaise Diagne, des personnalités noires qui ont marqué l’histoire de France.

Entre silence et convocation

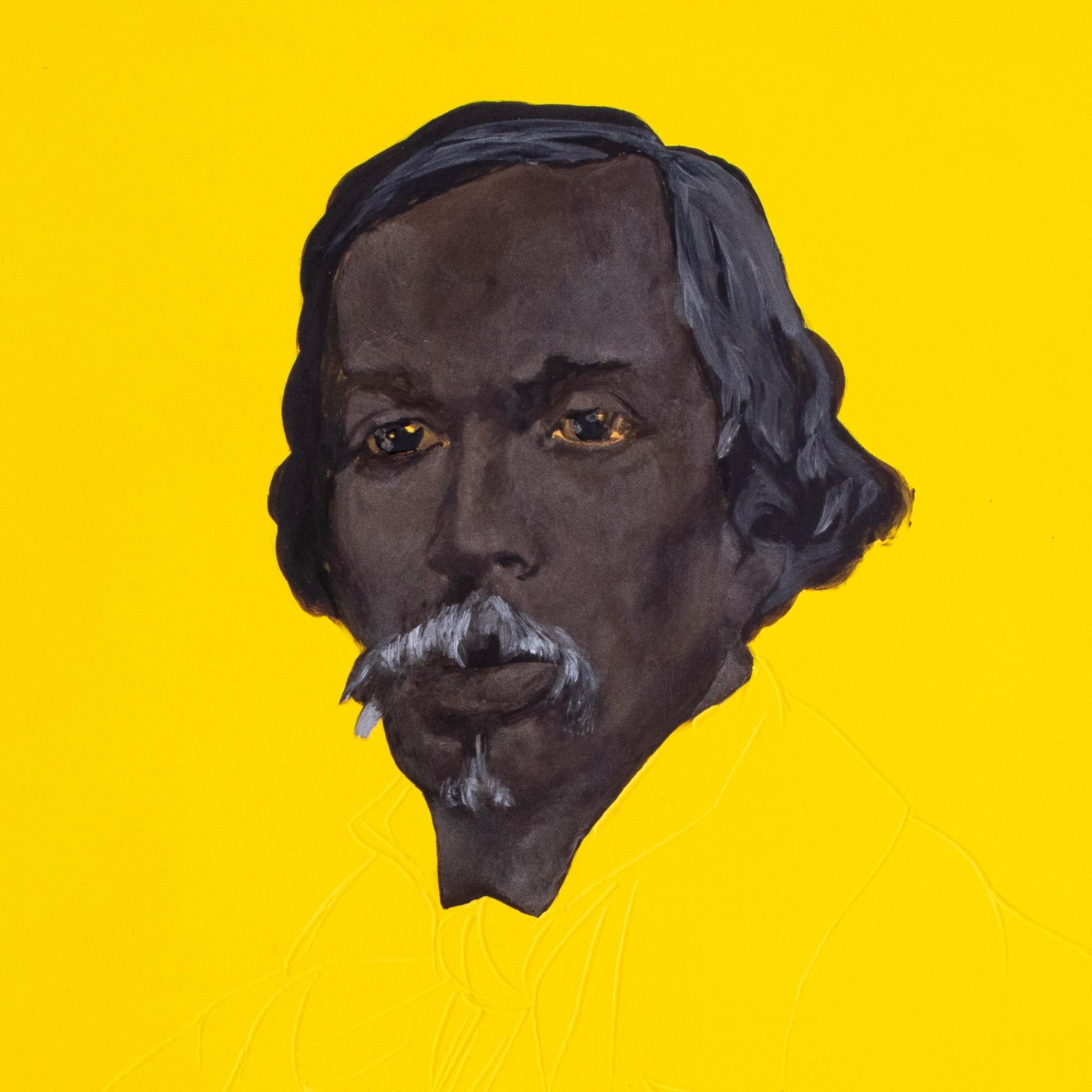

Sur un fond jaune vif, dans une matière brute et industrielle – le caoutchouc-, le portrait en technique mixte de Severiano de Heredia suscite curiosité et questionnement. Son regard est droit, sans arrogance, mais lourd de silence. Présenté à l’exposition, ce personnage est une convocation voire une injonction à se souvenir. Pourtant, peu de gens dans ce vernissage auraient pu citer ses fonctions. Peu savaient qu’il avait été président du Conseil municipal de Paris en 1879, soit l’équivalent du maire de la capitale. Un Noir. Un migrant. Un républicain radical.

Le portrait de Severiano de Heredia dans Corps de mémoire révèle le parti pris artistique et politique de l’artiste marocain. Avec ses portraits, il tisse des récits fragmentés autour des figures noires effacées de l’histoire française et coloniale. Il ne les magnifie pas : il les fait réapparaître, sans fard, dans toute leur complexité.

L’un des galeristes présents à ce vernissage, visiblement passionné, explique qu’il a découvert le nom de Severiano de Heredia il y a quelques années. Bouleversé par son parcours, il s’est rendu au cimetière des Batignolles, où Severiano repose. Il a trouvé une tombe négligée. Il aurait tenté, dit-il, d’alerter l’UNESCO, pour inscrire cette sépulture dans un effort de mémoire historique. Mais aucune suite. Le dossier ne rentrait pas dans les priorités de l’organisation. Une mémoire de travers, trop marginale, peut-être trop noire, pour intéresser les cadres institutionnels.

Cette année, en France, une série d’événements culturels ont célébré l’apport artistique, littéraire et intellectuel des peuples noirs. Parmi eux, l’exposition “Paris Noir” rendant hommage à des décennies de création noire, de l’Afrique aux Amériques, en passant par la Caraïbe. Au-delà de ces hommages, il existe une négligence d’un pan important de l’histoire noire en France : l’engagement politique. Souvent passées sous silence, les figures politiques noires – députés, ministres, maires, entre autres – ont trouvé une place et une visibilité nouvelle à Corps de mémoire, cette exposition de M’Barek Bouhchichi à Dagoma-Harty qui contribue, puissamment, à redessiner le récit national.

Cette reconnaissance du rôle politique des Noirs en France offre un changement de regard salutaire, révélant toute la profondeur, la complexité et la richesse de leur contribution à la société française.

Une promesse trahie de la République

L’histoire de Severiano de Heredia est celle d’un homme né à La Havane, à Cuba, en 1836, dans une famille de gens de couleur libres. À dix ans, il est envoyé à Paris, où il intègre le lycée Louis-le-Grand. Élève brillant, il y décroche le grand prix d’honneur en 1855. Il écrit, pense, lit, devient franc-maçon, et fait de la France sa terre d’attachement intellectuel et politique. Il sera naturalisé en 1870, en déclarant vouloir servir le pays qui l’a formé.

Élu conseiller municipal en 1873 dans le 17e arrondissement, puis président du Conseil municipal de Paris six ans plus tard, il devient en 1881 député, puis en 1887 ministre des Travaux publics. Cet homme — qui ne cochait aucune des cases de la politique dominante de l’époque — crée les bibliothèques municipales de Paris, milite pour l’école gratuite et laïque, défend la réduction du temps de travail pour les enfants de moins de douze ans, participe à l’organisation du réseau métropolitain, soutient les sociétés de secours mutuel et promeut un progrès éclairé, fondé sur le savoir et la solidarité.

Il n’a pas été un symbole. Il a été un acteur. Et pourtant, il était l’objet de surnoms disgracieux dans la presse de l’époque : « le ministre chocolat ». On raille sa peau, son origine, son accent. On s’amuse à commenter « la nuance cigare colorado » de son teint. L’Exposition coloniale de 1886 coïncide avec son effacement progressif. Il perd les élections de 1889, se retire, meurt en 1901 d’une méningite. Et l’histoire se referme.

Corps sans memoire

Pendant plus d’un siècle, aucun manuel, aucune commémoration, aucune statue ne rappelle ce parcours. Ce n’est qu’en 2013 qu’une rue de Paris porte enfin son nom. Elle est, sans surprise, située dans le 17e arrondissement. Un geste tardif. Presque invisible.

L’œuvre de Bouhchichi, dans ce contexte, ne vient pas remplacer l’oubli, mais le rendre visible. Elle rappelle que la mémoire républicaine n’est pas neutre. Elle est construite. Elle hiérarchise. Elle décide qui mérite une plaque, un lycée, une statue — et qui mérite le silence.

Dans Corps de mémoire, le choix du caoutchouc comme support n’est pas décoratif. Il évoque l’exploitation coloniale en Afrique, les blessures industrielles, les corps asservis. Sur cette matière, les visages de Heredia, Césaire, Diagne, Éboué-Tell ou Mathieu surgissent. Non comme icônes, mais comme interpellations. Le fond jaune, qui détourne les codes de l’imagerie coloniale (Banania, tirailleurs souriants), sert ici de fond critique. Il n’est plus décor. Il devient espace de confrontation.

Ce que Bouhchichi donne à voir, ce n’est pas une galerie de héros figés. C’est une archive vivante. Une mémoire mouvante, construite à partir de lacunes, de fragments, de résistances. Il ne montre pas des corps glorieux. Il montre des absences persistantes.

Dans ce cadre, la figure de Severiano de Heredia résonne avec une force particulière. Car il est le produit même de la migration. Non pas un exilé économique, ni un réfugié politique, mais un passeur culturel, un intellectuel caribéen devenu acteur central de la République française. À travers lui, c’est une autre histoire de la migration noire en France qui s’esquisse. Une histoire que peu veulent raconter, car elle dérange les récits dominants sur l’intégration, l’universalisme et le mérite.

Aujourd’hui encore, il est légitime de se demander si une figure comme Severiano de Heredia pourrait émerger sans faire l’objet d’un soupçon constant. Un homme noir, né hors d’Europe, naturalisé, devenu maire de Paris et ministre ? Cette trajectoire, en 2025, susciterait encore des crispations. Le fait même qu’il ait disparu des mémoires en dit long sur les fragilités de la République face à sa propre diversité.

En ce 20 juin, dans cette galerie discrète de la rue de Seine, quelque chose s’est déplacé. Une mémoire est revenue. Non pas dans les discours officiels, mais dans les regards échangés devant un portrait sur caoutchouc. Severiano de Heredia n’a pas encore trouvé sa place dans l’histoire nationale. Mais il l’a retrouvée dans l’espace de l’art.

Et parfois, c’est par là que tout commence.

L’exposition Corps de Mémoire à galerie Dagoma-Harty, 15 rue de Seine, Paris est accrochée jusqu’au 14 Septembre 2025.

Un article de Carl Pierrecq

Cet article vous a intéressé ?

Abonnez-vous à Guiti News à partir de 2€/mois*